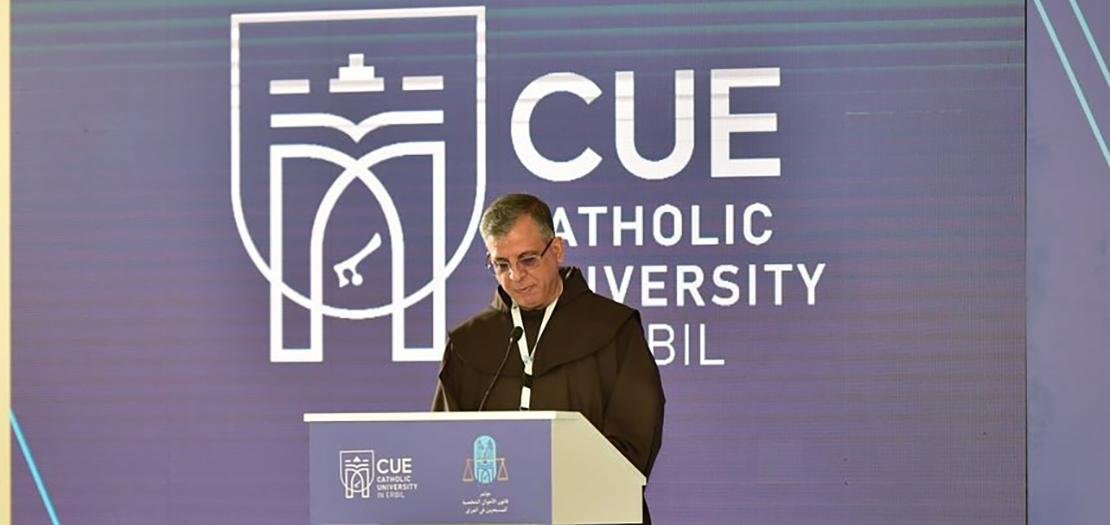

فيما يلي المحاضرة التي قدّمها الأب ريمون جرجس الفرنسيسكاني أثناء مؤتمر حول قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين في الجامعة الكاثوليكية في أربيل – العراق

الأب ريمون جرجس الفرنسيسكاني :

المقدمة

تلقت الكنيسة التفويض الرسولي من المسيح: “فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس” (متى 28، 19). تساهم الكنيسة بعقيدتها وعملها الرسولي في الترتيب الصحيح للأمور الزمنية، بحيث تخدم الإنسان للوصول إلى هدفه النهائي وعدم الانحراف عنه. إن الوسائل التي تستخدمها الكنيسة للقيام برسالتها هي قبل كل شيء وسائل روحية: التبشير بالإنجيل، وممارسة الأسرار، والصلاة، ولكنها تحتاج أيضًا إلى استخدام الوسائل المادية، وفقًا لطبيعة أعضائها؛ ويجب أن تتوافق هذه الوسائل دائمًا مع الإنجيل. وعلاوة على ذلك، لكي تقوم الكنيسة برسالتها في العالم، عليها أن تكون مستقلة، دون قيود سياسية أو اقتصادية.

اليوم، الكنيسة، في خط زمني جديد، لا تقبل أن يكون نظامها الخاص مقصورًا على المجال المقدس، “الديني الخاص”، بل تدعي السلطة والواجب التدخل بطريقة رسمية في كل موضوع المخصصة لحقوق الإنسان، والتضامن الدولي، والحق في الحرية الدينية لمختلف الشعوب، وحماية المهاجرين واللاجئين، وإدانة الأنظمة الشمولية، وتعزيز سلام. وهكذا، فهي اليوم، لا تتدخل فقط لإزالة آثار الخطيئة أو الفضيحة بل لتعزيز الخير، و”عقلانية الكمال”، وإسقاط فضيلة المحبة المسيحية على مستوى الأعمال الإنسانية والاجتماعية، وإثراءها، من خلال المساهمات الإنسانية والخيرية للثقافة العلمانية.

من المؤكد أن الكنيسة «لا يمكنها، ولا ينبغي لها، أن تضع نفسها في مكان الدولة. لكنها لا تستطيع ولا يجب أن تبقى على الهامش في النضال من أجل العدالة”. وبهذا المعنى، يحق للكنيسة ومن واجبها «تعليم عقيدتها الاجتماعية، وممارسة رسالتها بين الناس دون عوائق، وإصدار حكمها الأخلاقي، حتى على الأمور التي تتعلق بالنظام السياسي، عندما يكون ذلك مطلوبًا من الحقوق الأساسية للدولة». وهكذا، على سبيل المثال، يمكن للكنيسة، بل ويجب عليها، أن تشير إلى متى يكون القانون غير عادل لأنه مخالف للشرع الطبيعي (على سبيل المثال القوانين المتعلقة بالإجهاض أو الطلاق)، أو أن بعض العادات أو المواقف غير أخلاقية، حتى لو سمحت بها القوانين المدنية، أو أنه لا يجوز للكاثوليك أن يقدموا دعمهم لأشخاص أو أحزاب تقترح أهدافًا تتعارض مع شريعة الله، وبالتالي مع كرامة الإنسان والصالح العام.

وقد أكدت الكنيسة في تعاليمها: “إنّ الشريعة الطبيعية، التي هي عمل جيدٌّ جداً صنعه الله، توفّر الأساس الصلب، الذي يستطيع الإنسان أن يقيم عليه بناء القواعد الأخلاقية، التي تُرشد اختياراته. وهي تضع أيضاً الأساس الأخلاقيّ الذي لا بدَّ منه لبناء جماعة البشر. وهي توفّر أخيراً الأساس الضروري للشريعة المدنيّة التي تربط بها إمّا بتفكير يستخلص النتائج من مبادئها، وإمّا بإضافات ذات طبيعة إيجابية وحقوقيّة”.

في المجتمع العلماني، يكاد يكون مفهوم “الشرع الطبيعي” غير معروف على المستوى المؤسساتي والتعليمي، وكذلك في الثقافة اليومية لا يلعب أي دور عمليًا. حتى في التفسير الأخلاقي القانوني في المجال الأكاديمي، نادرًا ما يُستخدم مفهوم الشرع الطبيعي. ومع ذلك، لا توجد رؤية أنثروبولوجية واحدة مقبولة عالميًا. في السنوات الأخيرة، وخاصة بعد خطاب البابا بنديكتوس السادس عشر في البوندستاغ الألماني في سبتمبر 2011، استيقظ الاهتمام من جديد بمناقشات اللاهوت الأخلاقي في تعريف العلاقة بين الأخلاق والعلوم الإنسانية واللاهوت. حتى داخل الكنيسة، نادرًا ما يتم شرح القانون الطبيعي أو استكشافه بعمق، وغالبًا ما يتم رفضه بشكل حاسم لأنه لم يعد من الممكن ربطه بالخطاب الأخلاقي الحديث. يقترح البعض اللجوء إلى المفهوم الكتابي المتمثل في “نظام الخلق”، بدلاً من مفهوم “الشرع الطبيعي”.

لذلك، لا يمكن تصور نظام قانوني يلغي الشرع الطبيعي، إذ هناك وحدة وتكامل متبادل بين الشرع الطبيعي والشرع الوضعي؛ مبدأ الوحدة هذا له ثلاثي الأبعاد: الشرع الوضعي ينشأ انطلاقا من الشرع الطبيعي، وبالتالي فإن الأخير يمثل أساس الشرع الوضعي؛ والقدرة على سن القواعد الإيجابية هي حق طبيعي؛ والعلاقات القانونية الأساسية التي تكمن وراء جميع العلاقات الأخرى هي علاقات طبيعية. فلكي يكون كل نظام قانوني على هذا النحو، يجب أن يهدف إلى خلق نظام عدالة، وأساس إنشاء نظام قانوني عادل هو الشرع الطبيعي، باعتباره قانونًا يشكل نظامًا عادلاً للقيم. يوضَح البابا الراحل بنديكتوس السادس عشر: “إن الشرع الطبيعي هو المصدر الذي تنشأ منه، إلى جانب الحقوق الأساسية، الالتزامات الأخلاقية التي يجب احترامها. في الأخلاقيات وفلسفة القانون الحالية، تنتشر على نطاق واسع مسلمات الوضعية القانونية. والنتيجة هي أن التشريع غالبا ما يصبح مجرد حل وسط بين المصالح المختلفة: حيث تتم محاولة تحويل المصالح أو الرغبات الخاصة التي تتعارض مع الواجبات المستمدة من المسؤولية الاجتماعية إلى حقوق. وفي هذه الحالة، من المناسب أن نتذكر أن كل نظام قانوني، داخليًا ودوليًا، يستمد شرعيته في نهاية المطاف من تجذره في الشرع الطبيعي، في الرسالة الأخلاقية المكتوبة في الوجود الإنسان نفسه. إنَّ الشرع الطبيعي، في نهاية المطاف، هو الحصن الصالح الوحيد ضد تعسف السلطة أو خداع التلاعب الأيديولوجي. وتزداد معرفة هذا القانون المكتوب في قلب الإنسان مع تقدم الضمير الأخلاقي. […] إن القانون المكتوب في طبيعتنا هو الضمان الحقيقي المقدم لكل فرد ليتمكن من العيش حرًا ومحترمًا في كرامته”.

وكما قيل بحق: “تشكل حقوق الإنسان حقيقة وجودية قائمة قبل القانون المكتوب. إن كرامة الشخص الإنساني هي أساس حقوق الإنسان وأصلها. […] القانون لا “يؤسس” حقوق الإنسان. القانون لا ينشأ حصراً من إرادة الإنسان أو عاداته ولا يخلق حقوق الإنسان. إنَّ حقوق الإنسان هي قبل الدولة والتشريعات المدنية، وهي خاصة بالطبيعة البشرية، وهي ناشئة عن إرادة الله الخالقة، وحقوق الإنسان، إذا جاز التعبير، تتعلق بالتراث الوراثي للشخص، لكل شخص، وليست ملحقة بأن تكون اليوم موجودة “وغدًا قد لا تكون موجودة”.

والدولة مؤسسة تنبع من الطبيعة الاجتماعية للإنسان. والغاية منها هو الصالح العام الزمني للمجتمع المدني؛ إنه ليس خيرًا ماديًا فحسب، بل خيرًا روحيًا أيضًا، لأن أفراد المجتمع هم أناس لهم جسد وروح. يتطلب التقدم الاجتماعي، بالإضافة إلى الوسائل المادية، العديد من الخيرات الأخرى ذات الطبيعة الروحية: السلام والنظام والعدالة والحرية والأمن، وما إلى ذلك. ولا يمكن تحقيق هذه الخيرات إلا من خلال ممارسة الفضائل الاجتماعية التي يجب على الدولة تعزيزها وحمايتها (على سبيل المثال، الأخلاق العامة). إن التمييز بين المجالين الديني والسياسي يعني ضمناً أن الدولة لا تتمتع “بالقدسية” وليس من مهمتها إرشاد الضمائر. الأساس الأخلاقي للسياسة يكمن خارجها. ومن جهة أخرى، لا تملك الكنيسة صلاحية الإشارة إلى أي شيء في المجال السياسي، لأن الانتماء إليها، من الناحية المدنية، هو طوعي، وقوتها ذات طبيعة روحية، ولا تقترح أي حل سياسي. فالدولة والكنيسة تؤديان وظائف متميزة. وهذا يستلزم الحرية الدينية والاجتماعية.

الدين والسياسة مجالان مختلفان ولكن ليسا منفصلين، لأن الرجل المتدين والمواطن هما نفس الشخص وعليهما التزامات دينية واجتماعية واقتصادية وسياسية. ولكن من الضروري أن “يتعلم المؤمنون التمييز بعناية بين الحقوق والواجبات التي تقع عليهم بصفتهم مجتمعين في الكنيسة، وتلك التي يحق لهم التمتع بها كأعضاء في المجتمع البشري. وليحاولوا أن يتناغموا فيما بينهم، متذكرين أنه يجب عليهم في كل الأمور الزمنية أن يسترشدوا بالضمير المسيحي، إذ لا يمكن لأي نشاط بشري، حتى في الأمور الزمنية، أن يخرج من سلطان الله. ومن الضروري للغاية أن يتألق هذا التمييز، وفي الوقت نفسه، هذا الانسجام بأكبر قدر ممكن من الوضوح في طريقة عمل المؤمن”. يمكن القول أن هذه الكلمات تلخص الطريقة التي يجب على الكاثوليك أن يعيشوا بها تعليم الرب: “أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله” (متى 22، 21). وبالتالي فإن العلاقات بين الكنيسة والدولة تنطوي على تمايز دون انفصال، واتحاد دون اختلاط (راجع متى 22، 15-21 وأمثاله). ستكون العلاقات صحيحة ومثمرة إذا أطاعت ثلاثة مبادئ أساسية: قبول وجود مجال أخلاقي يسبق المجال السياسي ويبلغه؛ التمييز بين مهمة الدين ومهمة السياسة؛ – تشجيع التعاون بين المنطقتين.

إنَّ الكنيسة والسياسة – والتي يتم التعبير عنها من خلال المؤسسات أو الأحزاب المختلفة –، حتى لو بصفات مختلفة، هي في خدمة الإنسان و”سوف تقوم بهذه الخدمة لصالح الجميع، بطريقة أكثر فعالية بكثير كلما كان ذلك أفضل”. إنهم يزرعون تعاونًا صحيًا بينهم”. إذا تجاهل المجتمع السياسي (أي المجتمع ككل: حكام ومحكومون في دولة معينة) الكنيسة، فإنه يناقض نفسه، لأنه يعيق ممارسة حقوق وواجبات جزء من المواطنين، وتحديداً الكاثوليك..قد تختلف الأساليب العملية لتنظيم هذه العلاقات حسب الظروف: على سبيل المثال، لن تكون هي نفسها في البلدان ذات التقليد الكاثوليكي وفي بلدان أخرى حيث وجود الكاثوليك أقلية.

قال البابا القديس يوحنا بولس الثاني: “من دواعي القلق الشديد أن ينكر البعض اليوم البعد العالمي لحقوق الإنسان، وينكرون أن هناك طبيعة بشرية يتقاسمها الجميع. “التأكيد على التعددية المشروعة لـ” أشكال الحرية ” شيء، ولكن إنكار أي بعد عالمي لطبيعة الإنسان أو للتجربة الإنسانية شيء آخر”. لذلك لا بد من الانتباه من الخطر المتمثل في أن “الإعلان العالمي لحقوق الإنسان” يتم إفراغه تدريجياً من السلطة الاخلاقية والقوّة الملزمة، بسبب الانتشار المتزايد للفكر الفلسفي والسياسي للفردانية التحررية، الذي يتناول مفهوم الحرية الزائفة المنفصلة عن الحقيقة، والتي لا تعترف بحدود أخلاقية موضوعية للسلوك الشخصي والاجتماعي، ولا تعترف بوجود قيم موضوعية وأخلاقية عامّة ملزمة من الناحية القانونية، من بينها المفهوم الصحيح “للحرية الدينية” والممارسة الصحيحة لهذا الحق. في الواقع، التشريع كنظام هو ممثّل بمجموعة قواعد وعلاقات تنظم الناس في مجتمع اجتماعي. وهذا النظام يجب ان يتّخذ هيكلية يأخذ في الاعتبار أن الشخص البشري هو الأساس والغاية من الحياة الاجتماعية.

ومن هنا يشتق حقان مهمان: الحق في الحرية الدينية الذي يتمثل في عدم تدخل الدولة في الشؤون الدينية، والحق في حرية السلطة الكنسية التراتبية في ممارسة أمورها الدينية والروحية والزمنية أيضاً. علاوة على ذلك، فإن الكنيسة، “من خلال التبشير بالحقيقة الإنجيلية وإنارة جميع قطاعات النشاط البشري بعقيدتها وبالشهادة التي يقدمها المسيحيون، تحترم أيضًا وتعزز الحرية السياسية للمواطنين ومسؤوليتهم”.

في العديد من البلدان، يضمن الدستور (أو نظام القوانين الأساسية التي تنظم نظام حكم الدولة) الحرية الدينية للمواطنين والمجموعات؛ ومن خلال هذه القناة تجد الكنيسة أيضًا الحرية الكافية للقيام برسالتها ومساحة للقيام بمبادراتها الرسولية. لذلك، حقّ الحرية الدينية يعني حقّ “العبادة لله وفقا لحكم الضمير العادل والاعتراف بدين (الإنسان) في الحياة الخاصة والعامة”. وانتهاك هذا الحقّ هو “الظلم الجذري” لأنها تمس جذور الكرامة الإنسانية، التي هي أقدس ما لدى الإنسان. بهذا المعنى فإنَّ حماية حقّ الحرية الدينية تتطلب في نفس الوقت حرية الضمير. من هنا ينشأ لكل شخص “الحق في عبادة الله وفقا لما يمليه الضمير المستقيم، وبالتالي الحق في العبادة لله الخاصة والعامَّة”. ومن الواجب الأخلاقي لكل شخص البحث وراء الحقيقة بهدف معرفتها. وهذه الحريَّة تأتي مباشرة من الله وهي مقدّسة فيجب إحترامها كي يعيش المؤمنون وفقاً لما يمليه عليهم ضميرهم،

وهنا نذكر الإرشادُ الرَّسوليُّ “الكنيسةُ في الشَّرقِ الأوسط شهادة ورسالة”، لعام 2012، الذي وضّح بأدق العبارات مسألة الحرية الدينية، على أنَّه واجب وحق مسيحيي الشرق الأوسط: “المشاركةُ التَّامّة في حياة الوطن من خلال العمل على بناء أوطانهم. ينبغي أن يتمتَّعوا بمواطنة كاملة، لا أن يُعاملوا كمواطنين أو مؤمنين من درجة ثانية”. لذلك، على الشرع المدني والمجتمع أن يوفرا مساحة كافية تمكّن الناس والمؤسسات الدينية أن يعتنقوا معتقداتهم بشكل أعمق وبشكل حر. فالأمر لا يتعلّق بمسألة إثبات حقيقة المعتقدات الدينية كي يتم الحصول على الحق في ممارستها؛ ولا قبول أي شكل من أشكال التدين وفقاً لمنطق النسبية أو اللامبالاة. بل على العكس. فإنَّ العلاقة بين أنظمة الدولة والمعتقدات الدينية يجب أن تنطلق من مطلب أنثروبولوجي عام، مطلب يجب السعي إليه بحذر في حوار مع مختلف التيارات الثقافية.

من هذا السياق، نستنتج أنَّ التزام الكنيسة بالدفاع عن حقوق الإنسان، وأولها الحرية الدينية، لا يعتمد على مفهوم ديني حصري، بل على الاعتراف بالكرامة الفائقة الطبيعة لكل شخص، ولإيمانها أنَّ حقوق الإنسان هي جامعة وغير قابلة للتجزئة ومترابطة، قائمة في القانون الطبيعي المكتوب في قلب كل إنسان والحاضر في مختلف الثقافات. فإذا “كان جميع الناس أشخاصاً، أي ذوي عقل وإرادة حرَّة، ومن ثمَّ ذوي مسؤولية شخصية، فبداعي كرامتهم وبدافع من طبيعتهم نفسها ومن الإلزامية الأدبية يجب عليهم أن يطلبوا الحقيقة، ولا سيما تلك التي تتعلَّق بالدين”. فحق الحرية الدينية” حق طبيعي لأنَّه مسجل في طبيعتنا البشرية. وضمان احترام هذا الحق يعني ضمان احترام النظام الاجتماعي برمته. إن الحق في الحرية الاجتماعية والمدنية في المسائل الدينية هو مصدر وتركيب جميع حقوق الإنسان.

مضمون حقّ الحرية الدينيَّة هي حريَّة “من” أي شكل من أشكال القسّر الذي تفرضه السُّلطة المدنية في المجتمع فيما يتعلّق بالإعتراف بالإيمان الشخصيّ والجماعي. وهكذا، فإن موضوع الحقّ هو الحصانة من الإكراه. إنَّ الإكراه في مسائل الدين” الَّذي قد يتخذ أشكالا مُتَعدِّدة وخطيرة على الصُعد الشَّخصيّة والاجتماعيّة والثّقافيّة والإداريّة والسّياسيّة، يتناقض مع مشيئةِ الله. وهو يُستخدم أداةً لتحقيق مآربَ سياسيّة-دينيّة، أداةً للتمييز والعنف الَّذي قد يؤدِّي للموت”. بالنسبة لأولئك الذين يبررون الإرهاب، يذكر بندكتس السادس عشر قائلاً:” إنَّ اللهَ يريد الحياةَ لا الموت. إنَّه يُحَرِّم حتَّى قتل القاتل”. لذلك، إن الاحترام الكافي لحق الحرية الدينية يعني ضمناً التزام كل سلطة مدنية “بتوفير الأجواء المؤاتية لازدهار الحياة الدينية، بحيث يتمكّن المواطنون تمكناً حقيقياً من ممارسة حقوقهم الدينية، ومن القيام بواجباتهم، ويتمكّن المجتمع نفسه من أن ينعم بمعطيات العدالة والسلام الخيرة ثمرة أمانة الناس لله ولمشيئته المقدّسة”.

والكنيسة “لا تضع آمالها في الامتيازات التي توفرها السلطة المدنية. إنّها قد تتخلّى عن ممارسة بعض الحقوق التي اكتسبتها بطريقة شرعية، إذا كانت ممارستها لها تحمل على الشك في صدق شهادتها أو إذا كانت أوضاع الحياة الجديدة تقتضي تنظيما آخر”. مع العلم أن “الجماعة السياسية والكنيسة، في حقل كل منهما الخاصّ، وبنسبة الواحدة إلى الأخرى، ذات استقلال ذاتي وانفراد في السلطة الخاصّة”. وكلاهما “في خدمة البشر أنفسهم من حيث دعوتهم الشخصية والاجتماعية”. وأنهما تقومان بهذا العمل بطريقة أجدى وأفعل، لأجل خير الجميع، بمقدار ما تسعيان إلى التعاون الصحيح، على أن تراعى أيضاً احوال المكان والزمان”.

كما تحترم الكنيسة الاستقلال الشرعي للنظام الديمقراطي وليس لها الحق في اختيار هذا أو ذاك من الحلول المؤسسية أو الدستورية”. وفي الوقت نفسه، تذكّر بما يلي: إن الوجود الدائم لمجتمع ديمقراطي يتطلب الرجوع إلى المبادئ الأخلاقية العالمية التي تكون فيها حقيقة الإنسان في المركز. وبدون هذه الحقيقة، يفقد المجتمع بسهولة معنى رسالته، ويتم التلاعب به من خلال الأفكار المتغيرة التي تتخذ شكل الأيديولوجيات العصرية”، يؤدي إلى هيمنة الأغلبية على الأقلية والأقوى على الضعيف. في نهاية المطاف، هذه العمليات تدمر العلاقات الإنسانية الصحيحة والتعايش المتناغم، بل وتدمر حق الضعفاء والعزل في الحياة”. والنظام الديمقراطي نفسه، إذ يستسلم لهذه الاتجاهات، “يتحول بسهولة إلى شمولية مكشوفة أو مقنعة”. وقد لخص يوحنا بولس الثاني موقف السلطة التعليمية بشأن هذه المسألة في رسالته العامة “إنجيل السيرة” عام 1995: “في الواقع، لا يمكن الارتقاء بالديمقراطية إلى مستوى الأسطورة، إلى درجة أن تصبح بديلاً عن الأخلاق […]. فهو في الأساس “نظام”، وبالتالي أداة وليس غاية. إن طابعها “الأخلاقي” ليس تلقائياً، بل يعتمد على التوافق مع القانون الأخلاقي، الذي يجب أن تخضع له الديمقراطية مثل كل السلوك البشري: وبالتالي فهي تعتمد على أخلاقيات الغايات المنشودة والوسائل المستخدمة. […] قيمة الديمقراطية تبقى أو تختفي تبعاً للقيم التي تجسدها وتعززها”. وهنا نجد فكرة القائلة بأن الروح الديمقراطية الخاصة بالعصر المعاصر من شأنها أن تولد هوسًا بالمساواة، وهو ما أسماه “الشغف بالمساواة”، فضلاً عن العجز عن تصور المساواة بخلاف كونها مساواة. التشابه: إن تسوية الرتب وتكافؤ المواطنين في عمومية الاقتراع من شأنه أن يدفع الفرد الديمقراطي إلى اعتبار الآخر، مهما كانت حالته، مشابهًا له. فليس النقاش الديمقراطي هو الذي يعطي قيمة للقانون، بل أساسه؛ إن خاصية التصويت لصالحه لا تمنحه بالضرورة قيمة أخلاقية. في الواقع، هناك قوانين يمكن الاعتراض عليها من وجهة نظر أنثروبولوجية. ومن واجب الكنيسة أن تندد بها. بهذه الطريقة، يتم تأسيس النسبية وإنكار المعايير المرجعية الموضوعية للأنثروبولوجيا. ونلاحظ أنه بهذه الطريقة يتم خلق شكل جديد من أشكال العنف ويتجلى ذلك بدءاً من الأشخاص البالغين الذين يجدون صعوبة في الوصول إلى الأبعاد الموضوعية والرمزية للعلاقات مع الآخرين ومع المجتمع. كل شخص متجذر في الرغبة في إنشاء قواعده الخاصة وفرضها على الآخرين، ولم نعد نبحث عن معايير ومبادئ إنسانية متعالية مستقلة عن الذات، بل نبحث عن حرية التفسير العشوائي. تقوم الكنيسة بدورها ويجب أن تتدخل في كل مرة يتم فيها التشكيك في كرامة الإنسان، حتى لو وافقت الحكومات أحيانًا على مضض على أخذ تعاليمها بعين الاعتبار، ودفع العديد من الأساقفة والكهنة حياتهم ثمنا لذلك. إن الرأي العام، وأحياناً القادة السياسيين، لا يفهمون دور الكنيسة، التي يجب ألا تُستبعد من النقاش السياسي عندما تدعو، بهدف إيقاظ الضمائر، إلى ما هو على المحك.

الكنيسة وحقوق الإنسان

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 يعبر عن نفسه بوضوح ضد جميع أشكال التمييز. وخاصة ما جاء في المادة 7: «الجميع متساوون أمام القانون، ولهم الحق، دون أي تمييز، في التمتع بحماية متساوية أمام القانون. ولكل فرد الحق في الحماية المتساوية ضد أي تمييز ينتهك هذا الإعلان، وكذلك ضد أي تحريض على هذا التمييز”. ومع ذلك، يبدو أن أهمية هذه الإعلانات تجد حدًا أوليًا على وجه التحديد في توسيعها كلما زاد الالتزام بها. وستجد الاختلافات الأكبر في تطبيقها العملي وفي احترامها؛ ومرة أخرى، ستكون العقوبات المفروضة على عدم الامتثال لهذه القوانين العالمية مختلفة. وفي هذا الصدد، ونظرًا لحقيقة أن الشك في النزعة الغربية كان يخيم على الحقوق الواردة في إعلان عام 1948 منذ البداية، فقد تم تنقيح النص الأصلي على نطاق واسع بهدف تعميم أسسه، مما يضعف بشكل فعال حماية بعض الحقوق. على سبيل المثال، بالنسبة للحق في الحرية الدينية، نصت المادة 18 لعام 1948 على ما يلي: «لكل فرد الحق في حرية الفكر والوجدان والدين الكاملة؛ ويشمل هذا الحق حريته في تغيير دينه أو معتقده، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتدريس والممارسة والعبادة وإقامة الشعائر، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة”. وبعد مرور 18 عاماً، سيؤكد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي دخل حيز التنفيذ في عام 1976، على أن كل فرد يجب أن يكون حراً ” في أن يكون له أو يعتنق ديناً أو معتقداً يختاره” (المادة 18). ولا يتضمن “تغيير الدين .”وفي وقت لاحق، في إعلان عام 1981، تم التأكيد فقط على الحق في “المجاهرة بدين المرء وإظهاره” (المادة 1).

لقد أدركت الكنيسة بشكل أساسي الأهمية الأساسية لحقوق الإنسان في تعزيز الإنسان وحمايته بالشكل الأكمل، مع تحديد ما تعنيه الكنيسة بمصطلح “حقوق الإنسان”، وكذلك من أجل التمييز بين وضعها الخاص مقارنة بما سبق، يتم في المجالات غير الكنسية. وتختلف حقوق الإنسان التي تعلنها الكنيسة رسميًا عن ما يسمى بالإعلانات العالمية لحقوق الإنسان. في الواقع، في حين أن حقوق الإنسان التي تعلنها الهيئات المدنية تميل إلى إعطاء قيمة شبه مطلقة للفرد وحقوقه، حقوق الشخص الإنساني التي تعلنها الكنيسة، تتعلق بالإنسان بالمفهوم الانطولوجيّ، دون اعتباره شخصًا منفردًا، منفصلًا عن كل فرد آخر، ولكن بالاعتراف في كل واحد منهم كآخر بحد ذاته، والذي يجب احترامه، باعتباره آخر بحكم كرامته الجوهرية، التي لم تُمنح أو تُقر، عن طريق نظام رسميّ بشكل خاصّ، ولكنها كانت جزءًا من كرامة الإنسان ذاتها منذ خلقه. بالنسبة للكنيسة، هناك أولاً وقبل كل شيء الشخص، ومن هنا تنبع حقوقه وواجباته، أما بالنسبة لحقوق الإنسان “المدنية”، فهو الفاعل الذي تعترف له الحقوق، بموجب إعلان محدد.

إن مسألة العلاقة بين الكنيسة وحقوق الإنسان، على الرغم من أنها كانت دائمًا جزءًا لا يتجزأ من العقيدة الكاثوليكية، يمكن اليوم أن تُصاغ في ما يُعرف بالعقيدة الاجتماعية للكنيسة: “إن لهذه العقيدة وحدتها العميقة الخاصة، والتي تنبع من الإيمان في خلاص متكامل، من الرجاء في العدالة الكاملة، من المحبة التي تجعل جميع البشر إخوة حقيقيين في المسيح: إنها تعبير عن محبة الله للعالم، الذي أحبه كثيرًا “حتى بذل ابنه الوحيد” الابن” (يو 3: 16). إن شريعة المحبة الجديدة تشمل البشرية جمعاء ولا تعرف حدوداً، لأن إعلان الخلاص في المسيح يمتد “إلى أقاصي الأرض” (أع 1: . عقيدة الكنيسة الاجتماعية: “تهم الإنسان كله، وهي موجهة إلى جميع الناس”؛ إنها، كما ذكر البابا يوحنا بولس الثاني: “تشكل فئة في حد ذاتها. إنها ليست حتى إيديولوجية، بل صياغة دقيقة لنتائج التفكير الدقيق في الحقائق المعقدة لوجود الإنسان، في المجتمع وفي السياق الدولي، في ضوء الإيمان والتقليد الكنسي. والغرض الرئيسي منه هو تفسير هذه الحقائق، وفحص مدى توافقها أو تناقضها مع تعاليم الإنجيل عن الإنسان ودعوته الأرضية والمتسامية؛ ليرشد إذن السلوك المسيحي. ولذلك فهو لا ينتمي إلى مجال الأيديولوجيا، بل إلى اللاهوت، وخاصة اللاهوت الأخلاقي”.

وينبغي ضمان هذه الحقوق من قبل أي حكومة أو دولة. والتي تشمل الحق في الحياة، والحرية، والمساواة، والخصوصية، والتنقل، والأسرة والزواج. -يعود إلى الكنيسة تنظيم زواج المؤمنين، حتى في الحالات التي يكون فيها أحد الطرفين المتعاقدين كاثوليكياً. وذلك لأن الزواج سر وعلى الكنيسة أن تضع قواعد إدارته. ومع ذلك، فإن الأمر متروك للدولة لتنظيم الآثار المدنية: نظام الملكية بين الزوجين، وما إلى ذلك. (ق. لاتيني، 1059). وعلى الدولة واجب الاعتراف بحق الكاثوليك في عقد الزواج القانوني الكنسي). تعليم الأبناء – حتى في الأمور الدينية – هو مسؤولية الوالدين بموجب القانون الطبيعي؛ وهم الذين يجب أن يحددوا نوع التعليم الذي يريدونه لأطفالهم والوسائل التي سيستخدمونها لهذا الغرض (المدرسة، التعليم المسيحي، إلخ). عندما لا تكون مبادرة الآباء أو الفئات الاجتماعية كافية، يجب على الدولة إنشاء مدارسها الخاصة، مع احترام حقوق الوالدين فيما يتعلق بتوجيه تعليم أطفالهم. يعود للكنيسة أن تنشئ وتشرف على كل ما يتعلق بتعليم الدين الكاثوليكي: البرامج والمحتويات والنصوص وملاءمة المعلمين. وبالتالي حق الكنيسة في الدفاع عن هويتها وسلامة عقيدتها وضمانها. لذلك، لا يمكن لأحد أن ينصب نفسه مدرسًا للعقيدة الكاثوليكية (في المدارس على أي مستوى) إلا بموافقة السلطة الكنسية (ق.لاتيني 804-805). للكنيسة أيضًا الحق في إنشاء مراكز تعليمية خاصة بها (كاثوليكية رسميًا)، وأن يتم الاعتراف بها وتتلقى إعانات عامة وفقًا لنفس الشروط مثل المراكز الأخرى غير الحكومية، دون الحاجة إلى التخلي عن هويتها الكاثوليكية أو اعتمادها على السلطة الكنسية. (ق. 800).

حرية الفكر والضمير والدين، والرأي والتعبير، والتجمع وتكوين الجمعيات، والعمل، وملكية الممتلكات. وهذه الحقوق إنسانية طبيعية إلهية، موجودة بشكل مستقل عن القانون المدني في بعض الأمور (وتسمى القضايا المختلطة)، يجب على الدولة والكنيسة أن تتدخلا بناءً على اختصاصاتهما وأهدافهما، مثل التعليم، والزواج، والتواصل الاجتماعي، ومساعدة المحتاجين. في هذه الأمور، يكون التعاون ضروريًا بشكل خاص، حتى يتمكن كل فرد من تحقيق رسالته دون عائق من الآخر. إن التصرف في السياسة بما يتفق مع عقيدته، إذا كان يحترم كرامة الناس، لا يعني المطالبة بإخضاع السياسة للدين: بل يعني أن السياسة في خدمة الإنسان، وبالتالي يجب أن تحترم الحاجات الأخلاقية، وهذا يعني القول بأنه يجب احترام وتعزيز كرامة كل إنسان. وبنفس الطريقة، فإن تجربة الالتزام السياسي بدوافع سامية تحترم تمامًا طبيعة الإنسان، وتحفز التزامه، وتؤدي إلى نتائج أفضل. كل ما قلناه يتوافق مع التعددية المشروعة للكاثوليك في المجال الاجتماعي.

«إن المفهوم النسبي للتعددية لا علاقة له بالحرية المشروعة للمواطنين الكاثوليك في الاختيار، من بين الآراء السياسية المتوافقة مع الإيمان والقانون الأخلاقي الطبيعي، تلك التي تتكيف بشكل أفضل مع احتياجات الخير، وفقًا لمعاييرهم الخاصة. إن الحرية السياسية لا تقوم، ولا يمكن أن تقوم، على الفكرة النسبية القائلة بأن جميع المفاهيم عن خير الإنسان لها نفس الحقيقة ونفس القيمة، بل على حقيقة أن الأنشطة السياسية تهدف في كل مرة إلى التحقيق الملموس للغاية لخير الإنسان الحقيقي والاجتماعي في سياق تاريخي وجغرافي واقتصادي وتكنولوجي وثقافي محدد المعالم. ومن واقعية الإدراك ومن تنوع الظروف عمومًا، تنشأ تعددية التوجهات والحلول التي يجب أن تكون مقبولة أخلاقيًا”. فالتعددية ليست أهون الشرور، بل هي عنصر إيجابي – مثل الحرية – في الحياة المدنية والدينية. ومن الأفضل قبول الاختلافات في الجوانب الزمنية بدلاً من الحصول على الفعالية المفترضة من خلال توحيد الخيارات على حساب الحرية الشخصية. فلا ينبغي الخلط بين التعددية والنسبية الأخلاقية. والتعددية مسموحة أخلاقيا طالما أنها تنطوي على قرارات تهدف إلى خير الناس والمجتمع؛ ومع ذلك، لا يكون الأمر كذلك إذا كان القرار مخالفًا للقانون الطبيعي والنظام العام والحقوق الأساسية للناس (انظر التعليم المسيحي، 1901). وبعد تجنب هذه الحالات المتطرفة، من الجيد دعم التعددية في الأمور الزمنية لأنها مفيدة للحياة الشخصية والاجتماعية والكنسية.

الحقوق الأساسية للمؤمنين في الكنيسة

نجد في التنظيم العامّ في مجموعة القوانين الكنيسة الكاثوليكية-اللاتيني والشرقي-، فئة من الحقوق الذاتية أو الشخصية. والمقصود من “الحقّ الذاتي”، السلطة الممنوحة للشخص لكي يتصرّف وفقاً لقناعاته ولخيره. وهذا الحق قائم على أساس الحقّ الموضوعي. بمعنى اخر لا يوجد حقّ ذاتي بدون نظام، أي حقّ موضوعي، كذلك لا يوجد شرع حيث لا يعطي مكاناً للحقوق الذاتية. فالحقوق الذاتية تظهر في التنظيم الكنسي كأوضاع شخصية من أنشطة واستقلالية بشكل اجتماعي وقانوني والتنظيم القانوني مجبر بالاعتراف به ومنحه الضمان.

ما هي إذن طبيعة هذه الحقوق؟ أعتقد أنه لا يمكن إنكار فئة الحقوق الشخصية، حتى لو كان المصطلح غامضًا، نظرًا لاختلاف المعاني التي ينسبها إليها المؤلفون، ولا سيما المحامون المدنيون. يتجلى الأساس النهائي لهذه الحقوق في الحالة المسيحية نفسها، في الاندماج في المسيح من خلال المعمودية التي تجعله “شخصًا” في الكنيسة. تعترف الكنيسة بهذه الحقوق، لأن معظمها الواردة في القوانين لا يبنى وجودها إلى فعل المشرع، ولكنها متأصلة، في الوجود المسيحي التي تنطوي عليها في حد ذاتها، أي قبل تحديد القانون الوضعي، الواجبات والحقوق الخاصة.

وعنوان الحقوق الكنسية هو القانون الكنسي ونقطة ارتكازه. لذلك، يسرّنا التأكيد على أن ترتيب الوضع القانوني الأساسي للمؤمن المسيحي يمثل في الوقت نفسه أساس أو مبدأ العدالة في شعب الله والمحور الذي يدور حوله النظام الكنسي بأكمله. إن المفهومين “الأساس” و”نقطة الارتكاز” المذكورين يظهران نتائج واضحة للبنية الشخصية للنظام الكنسي. ومن الواضح أنه لا يوجد قانون دون احترام الحقوق الأساسية للشخص. إن أي إسناد أو توزيع للخيرات لا يمكن أن يتوافق إلا مع التراث الأساسي للمسيحي. لذلك فإن كرامة المؤمنين تمثل المعيار الأساسي لكل تعبير عن العدالة في الكنيسة. و”من الجدير التأكيد على مفهوم العدالة بأنه ليس إعطاء شيء ما لشخص ليكون له؛ لا يتمثل في صنع شيء خاص بشخص ما. بل هو يتكّون من إعطاء كل شخص “خاصته”. ولذلك، فإن الحقّ – ius – موجود قبل العدالة. وبدون وجود الحقّ مسبقا، فإن إجراءات العدالة غير ممكنة”. كما أن الحقوق الكنسية للمؤمنين المسيحيين ليست غير محدودة، ولكنها تُمارس في ضوء الخير العام للجماعة الكنسية. وكما لاحظ James “هذه الحقوق موجودة في الكنيسة فقط في الشركة. لذلك فإن واجب الحفاظ على الشركة، والعمل دائمًا في شركة، له الأولوية على أي حقوق في الكنيسة. على الرغم من أن الحقوق الكنسية لها أساس في عمل الله، وبالتالي لا يجوز انتهاكها، إلا أن طبيعتها الاجتماعية قد تتطلب الاعتدال في ممارستها لصالح الخير العام للمجتمع الكنسي. ويجب التوضيح أن الكنيسة ليس هدفها الأساسي ضمان تحقيق حقوق الأفراد، بل ضمان دوام سرّ المسيح في الكنيسة، فإن كل هذه الحقوق مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بالتقديس الشخصي، ويجب أن تُمارس بطريقة تتوافق مع أهداف الجماعة الكنسية.

في أساس حقوق المؤمنين، هناك قيمة أساسية وفريدة تمامًا، الإنسان؛ فقط إذا تم وضع الإنسان على أساس مجموعة من الحقوق والواجبات، فإن هذه الحقوق والواجبات ستكون قادرة على تفسير غايتها النهائية بشكل أفضل. إذا تم تقييم القواعد القانونية الكنسية المتعلقة بحقوق وواجبات المؤمنين فقط من خلال محتواها التشريعي الإيجابي، مع إغفال القيمة التي تحميها، فلن يكون من الممكن أبدًا فهمها وتطبيقها بشكل صحيح؛ وتصبح، كما ذكرنا أعلاه، لحظات تبرئة بسيطة إما من قبل المؤمنين (فيما يتعلق بالحقوق) أو من النظام الكنسي (فيما يتعلق بالواجبات). ولكن إذا فُهمت حقوق المؤمنين وواجباتهم بشكل صحيح كتعبير عن القيمة الإنسانية، التي يهدف النظام القانوني الكنسي إلى حمايتها بالكامل، فسيكون بمقدورهم القيام بوظيفتهم الخاصة بشكل كامل. وفي هذا، تختلف الرؤية الأنثروبولوجية للنظام القانوني الكنسي بشكل كبير عن رؤية الأنظمة القانونية للدولة، والتي يمكن أيضًا أن تقترب أحيانًا من رؤية مماثلة. علاوة على ذلك، كما رأينا، يبدو أن هذا المنظور هو المنظور الكلاسيكي للقانون الكنسي واللاهوت الكاثوليكي، اللذين كانا يهدفان دائمًا إلى حماية الإنسان وتعزيزه بفضل خلقه الإلهي.

لذلك، تصبح الحقوق والواجبات “الطرق” الأساسية لقيادة الإنسان نحو هدفه النهائي: خلاص النفوس؛ وكذلك لخلق مجتمع (الكنيسة) أكثر عدلاً وإنصافاً. إذا تم تقييم القواعد القانونية المتعلقة بحقوق وواجبات المؤمنين، فقط من أجل محتواها التشريعي الإيجابي، مع إغفال القيمة التي تحميها، فلا يمكن فهمها وتطبيقها بشكل صحيح؛ ستصبح، كما ذكرنا سابقًا، لحظات تبرئة بسيطة لكل من المؤمنين (فيما يتعلق بالحقوق) والنظام الكنسي (فيما يتعلق بالواجبات). من ناحية أخرى، إذا كانت حقوق وواجبات المؤمنين مفهومة بشكل صحيح على أنها تعبير عن القيمة الإنسانية، التي يعتزم النظام القانوني الكنسي حمايتها بالكامل، فسيكونون قادرين على أداء وظيفتهم الخاصة بشكل كامل. يبدو هذا المنظور، على أنه المنظور الكلاسيكي للقانون الكنسي واللاهوت الكاثوليكي، اللذين كانا يهدفان دائمًا إلى حماية الإنسان وتعزيزه بفضل صورته الإلهيَّة.

من المؤكد أن Salus animarum هو المبدأ الملهم لرسالة الكنيسة الخلاصية بأكملها ولحظة تأسيسية لنظامها الكنسي، لأنها تعبر بطريقة أكثر ثباتًا عن محتوى الرسالة الإلهية الموجهة للبشرية: إن كنيسة المسيح بأكملها مبنية على مهمة خلاص الإنسان، والتي تُفهم على أنها شخص ترتبط به ملكية الحقوق الأساسية التي تعبر عن جوهر الكرامة. وهكذا يصبح الشخص “قانونيًا المعني الأول لجميع الحقوق” و “العلة القانون ذاته”، والكنيسة تعمل من أجل الإنسان، في بُعدها الأرضي والروحي، والتي تجد سبب وجودها فيها، وحيث يتمركز اهتمام الله الرحوم تجاه مخلوقاته، التي تتمتع بكرامة التي ترجع أصولها في الكتاب المقدس إلى عقيدة صورة الله. الغاية الأساسية للقاعدة القانونية الكنسية هي ما يسمى ” salus animarum الذي هو الهدف النهائي الذي يعمل كمبدأ تنظيمي لكل قانون، والتشريع الكنسي ككل. […] لا يقدم salus animarum نفسه على أنه الهدف -الغاية للتشريع الكنسي، بل باعتباره التنظيم الأسمى والأساسي. وبعبارة أخرى، فإن هدف التشريع الكنسي الأسمى هو إنشاء الظروف الاجتماعية الضرورية والمناسبة والمريحة للمؤمنين، وللاشخاص بشكل عام، للبلوغ خلاص النفوس”.

الأب د. ريمون جرجس يكتب: حقوق المسيحيين بين الكنيسة والدولة